Llenándose

Por:Ethel Krauze

Ilustraciones: Henry González

Selección y compilación: Carolina Fonseca

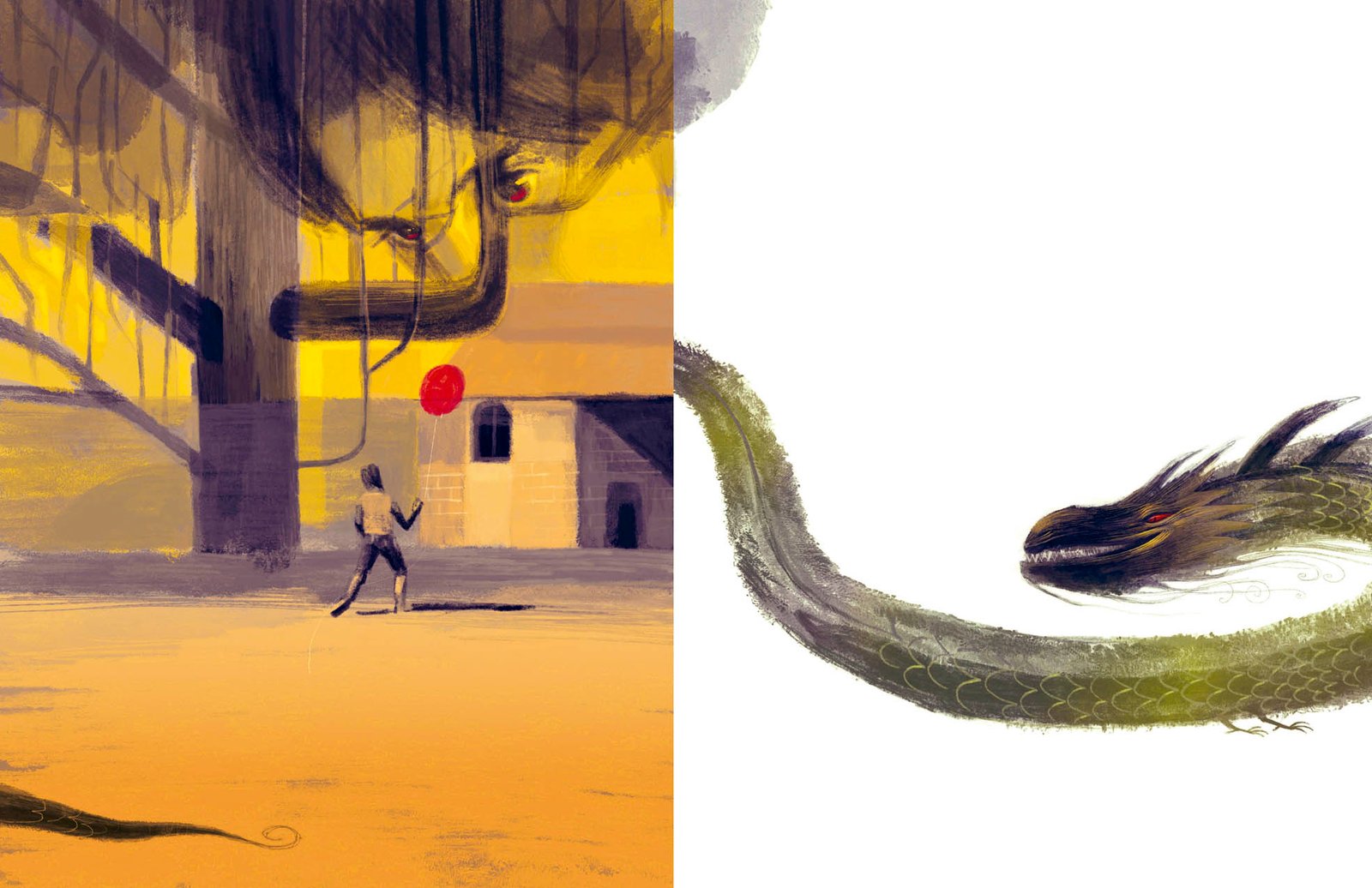

Y fue llenándose de ella misma. Volvió a ser la criatura de seis años, librándose de los dragones entre la espesura de los setos en el patio de la escuela. Volvió a gozar de sus andanzas solitarias durante los recreos y cómo se escondía de los demás, murmurando las historias que iba construyendo para que no la delatara su propio entusiasmo.

Las cáscaras de huevo eran señales que el dragón había dejado en su estampida. ¿O serían la escritura secreta de un destino? Claro que el huevo duro venía en los almuerzos de la primaria, lo sabía, pero, hasta que no sonara la campana, los trocitos de cáscara podían significar que el nido del dragón estaba cerca. Una vez dentro del salón de clases, regresaba a las tablas de multiplicar sin ninguna confusión.

Aunque, a veces, se perdía en el ocho por cuatro, y volvía a trotar entre las ramas secas del invierno, tarascando la rebanada de pan tostado, cuya cubierta de mermelada le enmarcaba la boca con dulzuras sofocantes mientras buscaba la guarida del dragón bebé.

Se llenaba los pulmones de esa sensación de ser ella, de tener un lugar en la existencia, lugar que ella iba construyendo con cada nuevo pensamiento, con cada vuelco de su acalorado corazón.

Llegaba la noche y en el universo de su cama, porque sólo su cama era algo suyo en esa habitación compartida con la hermana menor, ella podía cerrar los ojos en la oscuridad para mirar un confín de galaxias remolineando bajo sus párpados. Estrellas polares navegando en cúmulos de nieve, arrecifes fulgurantes donde especies ignotas danzan con las alas abiertas. Podía, también, abrir los ojos y hurgar en las pesadas cortinas del balcón algún resquicio de luz. Sólo el vapor de la luna que asomaba guiñando el ojo arriba de los edificios, derramando sombras largas por la alfombra. Por momentos, se estremecía. Prefería cerrar los ojos, convertirse en la reina de su propia nocturnidad.

Así, recordó el jabón deslizándose como pez juguetón sobre su piel, en medio de una tempestad. La regadera estaba loca y se ponía fría y luego caliente y otra vez fría. Había que abrir al máximo las llaves, inundar la tina. Volvió a llenarse de sus impostergables carcajadas entre las cosquillas de espuma y de los regaños que le imponía al pez que no se estaba quieto entre sus manos. Ella era alguien con una profunda y apasionada vida latiendo en el filamento mismo de la nervadura con la que Dios la había hecho.

Se llenaba de sí de nuevo, hasta pulsos diminutos de sudor le cubrieron la nariz. Macarena entrecerró los ojos para sentir la espiral de su propia vida regresando por sus venas.

Le gustaba vestirse con el traje de damita de honor. Cualquier fecha especial era pretexto para sacar de la bolsa la crinolina de tul, el bolerito de terciopelo con agujetas al frente y el tocado de raso rematado con ondas hacia arriba en cada punta.

Para ella, esas ondas tiesas no podían ser sino las alas con las que flotó durante el desfile hacia el altar. Ella abrió la caravana, soltando margaritas de encaje que llevaba en una canastilla, y todos la miraban sonrientes, con los ojos humedecidos. Ser ella, estar dentro de su piel, volver a entrar en la corriente amarilla del perfume de nardos, esa corriente que gira lentamente hasta ser un torbellino y convertirse en el tejido mismo de las células. La vida, la vida misma.

Macarena se puso el traje de damita en la Navidad, y el día del campeonato de futbol, y el día que vacunaron del moquillo a Manchas.

Todavía puede sentir el roce del rugoso tul en la memoria de las yemas de sus dedos.

También ahora, ahora mismo en que está llenándose de ella, vuelve a sentir la sensación de tener un corazón adolorido y un clavo de melancolía en la garganta. ¿Por qué sentir que es ella misma le enciende la cabeza, le agita el pecho, le deposita un lago en las comisuras de los ojos?

Pedía el chocolate en un vaso de color rosa que tenía integrado el popote. Porque así era ella. Era una persona de flequillo negro como charol y cabeza ladeada, como mirando siempre en diagonal, de soslayo, con una suspicacia disfrazada de remilgo o lentitud. Era una persona que saboreaba el chocolate con popote y sabía perfectamente que odiaba el hígado encebollado, los calcetines de lana porque pican y los pasadores en el pelo.

Macarena tuvo que respirar varias veces, muy en lo profundo, para no sumergirse en un vahído. Recuperar esas sensaciones le despoblaba el alma de todo lo accesorio, aparecía en el horizonte de su memoria el légamo fértil de una tierra recién llovida a punto de acoger los brotes de una vegetación largamente dormida. Pronto las lianas formarían columpios y Macarena habría de volar entre las frondas y los claroscuros de un mundo que no había muerto.

La muerte era como la noche. Pero también la noche era un inicio. Las cosas adquirían un contraste diferente. El espejo del tocador se volvía un ojo enorme, por el que uno no debía asomarse, a riesgo a caer en un remolino sin fin, o en el fondo de una botella de cristal perdida en un mar helado. Las cortinas, con sus flores rojas, polvorientas y pesadas, murmuraban secretos indescifrables. Ellas no querían ser entendidas, sólo asustaban. El pecho de Macarena era una piedra a punto de quebrarse. Se quedaba tan rígida, conteniendo la inminente devastación del universo, que amanecía en estado de extenuación, y se negaba rotundamente a ponerse la camisa con cuello redondo del uniforme de primaria, la falda azul marino y el suéter rojo. Se negaba con todo su ser a mover un dedo bajo las cobijas, aunque su padre azotara cien puertas y ladrara otros tantos insultos mientras su madre le calentaba la avena en la cocina.

Cuánto disfrutaba Macarena salir con ojos de fuego hacia el autobús de la escuela, resoplando su furia, porque la habían sacado a fuerzas de esa telaraña que durante la noche había construido con una tenacidad de náufrago, y en la que finalmente había podido conciliar un sueño quieto y calientito.

Protestaba pateando la mochila. Y se sentía mejor. Buscaba su lugar en el autobús, y durante todo el camino divisaba por la ventanilla el mundo que tenía vedado a los siete años de edad. Pero esta conciencia, lejos de abatirla, le atizaba el ímpetu. Entonces, Macarena reemprendía la tarea de construirse un ovillo más resistente donde estuviera inscrito quién era ella.

Ella no quería entrar al equipo de voleibol, no entendía qué le veían a Sara Méndez para ponerla como capitana; y tejer los repuestos de tinta de las plumas, con hilitos de hule de colores, de modo que parecieran víboras de cascabel, le parecía divertidísimo.

Mordía su torta de jamón, sentada en el borde de una jardinera. Miraba a las niñas jugar al avión y a los niños pelearse a la mitad del patio. No era un día magnífico. La expectativa de la clase de Historia le enturbiaba el panorama. Pero no era malo estar bajo su piel. Macarena sabía que ahí habitaba alguien con un corazón voluntarioso. Se echó los últimos tragos de su botella de refresco, antes de correr hacia el salón del segundo piso, todavía excitada por las imágenes del dragón entre los setos.

¿Cuántos años le faltaban para cumplir los cincuenta y dos que dictaminaba su acta de nacimiento? Macarena suspiraba mirando los días de un calendario vaciado de sí misma. Y se disponía a recuperar la memoria, a volver a llenarse de su propia presencia. Le habían robado demasiado. Había otorgado otro tanto. El trabajo sería arduo, pero fascinante.

Se recogió el pelo, se limpió los arañazos, y se dispuso a enfrentar al dragón en el siguiente recreo.