Sin noticias de Jaime

Por: Juan Fernando Merino

Ilustraciones: Henry González

Selección y compilación: Carolina Fonseca

Y el resto es historia —dijo Jonathan Garfield incorporándose de su silla y asentando con fuerza su copa de vino sobre la reluciente mesa de caoba del Brooklyn Bridge Café… con excesiva fuerza, evidentemente, pues la copa explotó en añicos para sobresalto de sus contertulios.

Ninguno de los cuatro supo qué hacer o qué decir, a pesar de que sobre la mano izquierda de Garfield —que por alguna superchería suya siempre usaba para brindar— apareció un hilo de sangre. En la mesa de los novios, a escasos veinte metros, distraídos como estaban todos, solo nos percatamos Amanda y yo, pero nos limitamos a intercambiar una mirada rápida y consternada. Se dio cuenta también el pretencioso camarero jefe del pretencioso restaurante. Al punto se llevó la mano al bolsillo del chaleco, sacó un pañuelo y avanzó hacia la mesa afectada. Algo debió percibir en el aire, la resonancia de las palabras o quién sabe qué, pues se frenó en seco, se inclinó sobre la barandilla metálica que daba al río y con la vista clavada en algún punto de Manhattan sacudió el pañuelo sobre las aguas del East River, como ofrendando unas migajas inexistentes a una inexistente bandada de gaviotas.

—¡Maldita sea la mar que lo trajo! —espetó Garfield y se volvió a sentar, taciturno, abatido, resistiéndose a mirar en dirección de la mano lastimada o de seguir el recorrido de las gotas de sangre que se escurrían.

La escena no era más que una constatación de que las cosas iban por muy mal camino y podían ponerse mucho peor. La velada se iba a pique. La fiesta de compromiso de Jaime “El Salvaje” da Costa y María Fernanda Aguinaga se encontraba ya envenenada: hasta el menos intuitivo o menos supersticioso de los asistentes de haber podido habría parado en seco la celebración o la habría borrado del calendario.

Pero ya no había mayor cosa qué hacer. El terco silencio de María Fernanda lo decía todo. Aunque quizá fuese aún más indicativa y ominosa la telaraña de conversaciones insulsas en la mesa de honor para tapar el silencio de la novia. También la manera desapacible en que se había marchado Omar Rashid, el padrino por parte del novio. Ahora ya no quedaba más que hacer votos porque el desenlace fuese lo más indoloro posible.

La culpa era de Eva. Si es que a alguien se le puede echar la culpa de todo esto… Si es que había que buscar una culpabilidad personal entre toda una cadena de acontecimientos que se iniciaron cuando Jaime “El Salvaje” da Costa, celebrado compositor experimental e improbable novio, regresó de su última estadía en Capativa, en medio de la selva amazónica.

Quizás este sea un buen sitio para hacer un alto y explicar qué se celebraba esa tarde-noche en el restaurante Brooklyn Bridge Café, quiénes celebrábamos, cuáles eran los malos presagios, cuál el detonante del desastre y cuál la culpa de Eva.

La culpa de Eva —para los más impacientes— fue haber pedido una botella de tequila reposado cuando ya no hacía falta ingerir más alcohol fuerte… cuando algunos deberían haberse abstenido hasta de una gota más de alcohol débil.

Eva es mi amiga Evita Martínez Aranda, una ingeniera de sistemas cubana residente en Nueva Jersey desde hace doce años y casada hace siete con Marcos Peláez, un joven economista, hijo y nieto de asturianos radicados en Queens, si bien se le olvidó hasta la última palabra del español de su infancia. En la mesa, Marcos era el vecino de Jonathan, el de la mano aporreada.

Jonathan Garfield, un bostoniano alto, delgado y muy guapo, según la propia Eva, quien nos lo presentó tres veranos atrás, prematuramente divorciado a los 29 años, es un arquitecto de relativo éxito, en el momento vinculado a una firma de constructores sauditas.

Nos encontrábamos allí reunidos aquel sábado de principios de otoño para celebrar que después de ocho años de amores (y rencillas), después de seis y medio de cohabitación (exceptuando las largas temporadas, a veces hasta cinco meses seguidos, que pasaba él cada año en la selva del Amazonas), por fin nuestros amigos Jaime da Costa y María Fernanda Aguinaga, Fercha, habían optado por contraer sagradas nupcias. Además con la asistencia de la madre de ella —llegada directamente de Cali la semana anterior— y con una ceremonia religiosa en la iglesia Santa Brígida de Manhattan, que habría de tener lugar al día siguiente.

Hasta que se complicaron las cosas, tras la llegada de Liljana la macedonia.

La versión del lado de la novia me la contó su amiga y colega Martha Elena Suárez, también pintora, también colombiana, también residente en Nueva York desde hacía una decena de años. Era una historia larga, enredada, aunque nunca aburrida, pero dejaba sin resolver la pregunta clave: ¿por qué Fercha Aguinaga, artista libre y libertaria como pocas, enemiga declarada de convenciones, apariencias y tradiciones, se había empeñado en tener una boda de blanco?

Como “El Salvaje” da Costa no hay dos. Lo digo no solo por sus prolongadas y arriesgadas incursiones en lo más recóndito de la selva brasileña o la tundra argentina. Y no solo por sus composiciones desmesuradas, inclasificables, que bien pueden incluir en la partitura hojas de palma estremecidas al viento, el entrechocar de fauces de cocodrilo o el gotear de las primeras gotas de lluvia sobre baldes vacíos, solo para dar algunos ejemplos. Y es que no hay palabras sencillas para explicar la manera particular, única, que tiene Jaime de caminar, reír, comer, fumar y hasta conducir una conversación. A veces yo tenía la sensación de que Jaime no estaba nunca del todo con nosotros, ni en Nueva York, ni en este lado del océano. Y de la cordura.

Por todo ello me resultaba tan doloroso verlo como lo veía en aquel momento: disfrazado con un traje algo ancho y una corbata que le atornillaba el gaznate, tratando de hacer conversación con amigos de la novia a quienes seguramente no soportaba, de responder cortésmente a las preguntas de la madre de María Fernanda, de beber con mesura el vino y el champán que los meseros de corbatín y los invitados de corbata ponían en frente suyo.

Todo ocurrió tan rápida e inapelablemente como suelen caer las ilusiones o llegar las peores desgracias: En el muelle contiguo al restaurante atracó un taxi acuático —uno de aquellos bichos estruendosos que atraviesan a toda velocidad el río entre Manhattan y Brooklyn— y de un salto se bajaron tres personas. Diez segundos después el taxi se había vuelto a alejar.

Uno de los pasajeros se encaminó en dirección al mirador de Brooklyn Heights. Los otros dos eran invitados rezagados a nuestra celebración: Liljana Valpocankovska (a quien por obvias razones todos llamaban Liljana la macedonia) y Emmanuel Batiste, su novio de turno.

Subieron rápidamente los escalones, se acercaron a la mesa de los novios y se detuvieron a espaldas de María Fernanda mientras Liljana buscaba el regalo entre su voluminosa bolsa.

—¿Se acuerdan de aquella vez que estuvimos seis meses enteros sin noticias de Jaime? —estaba recordando en voz alta Leandro, un trombonista de jazz panameño, amigo de larga data del novio.

—Sí, claro, en el 2002, la temporada terrible que pasó en el desierto de La Guajira —respondió su vecino.

Pero Liljana la macedonia, que ni siquiera había saludado, no pudo evitar meter la cucharada:

—¿No era en Curitiba? Yo creo recordar que esa vez me llegó una postal.

—Ni en Curitiba ni en La Guajira —dijo desde nuestra mesa Jonathan Garfield, juntando con dificultad las palabras por los efectos del tequila reposado—. Esa fue la temporada que Jaime estuvo viviendo en California.

—En California Jaime nunca… —empezó a decir María Fernanda, pero de repente sus ojos se cruzaron con los de Jaime. Un segundo. Fue solo un segundo, pero algo crucial acababa de romperse entre ellos dos.

Omar, el padrino por parte del novio, se puso de pie precipitadamente, le dijo algo al oído a Jonathan y se marchó.

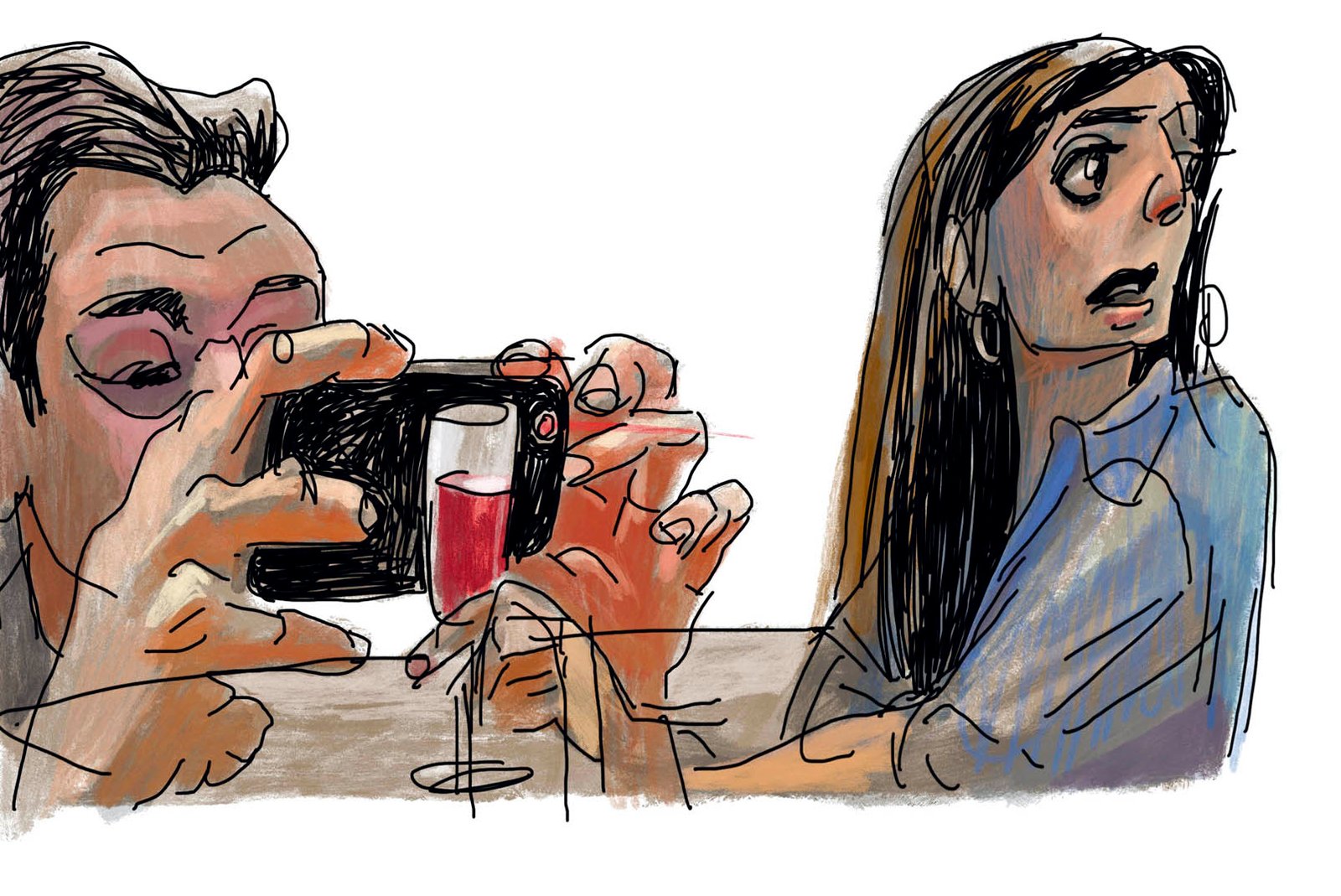

Fue en aquel momento cuando Jonathan Garfield agarró una copa de vino —que ni siquiera era suya, era la copa de Eva— y la estrelló contra la mesa.

La fiesta se había acabado.

Por alguna razón obtusa, Liljana y Emmanuel, los recién llegados, insistieron en tomar fotos. Solo Martha y Ariadna intentaron sonreír. Después de las fotos, Fercha y Jaime recogieron los regalos en silencio y en silencio se alejaron hacia el muelle. Se marcharon en el siguiente taxi acuático sin preguntar hacia dónde se dirigía.

Deja una respuesta