Te hemos traído el mar

Por: Uriel Quesada

Ilustraciones: Henry González

Selección y compilación: Carolina Fonseca

Hace diez años que no voy al mar. Tengo tantos deseos de verlo que esta mañana le rogué a mamá hasta hacerla llorar. Lo recuerdo muy bien, a pesar del tiempo y de lo pequeño que era cuando lo conocí. Casi que puedo sentir su movimiento acompasado, el sonido como si estuviera masticando la arena, los botes a lo lejos sube y baja sobre las olas.

Tenía seis años en aquel entonces; fue la primera vez que lo vi, y papá me prometió regresar los veranos siguientes sin cumplirlo. Luego vinieron los dolores, las jaquecas, el día de octubre cuando por primera vez no pude sostenerme en pie. Estos aburridos años en cama ocupados en inventar y creer promesas que, como la de regresar a la playa, nunca serán realidad. Recuerdo una a una las más importantes: primero curarme, después la maestra para completar mis estudios, la silla de ruedas para salir a la calle, el sillón largo para que no estuviera siempre en la cama, los libros con dibujos grandes, el radio portátil. Pronto me ofrecerán un sacerdote para ponerme en paz con Dios y sé que no lo traerán. ¿Alguien con tanto tiempo alejado del mundo, preso sin culpa, sin oportunidad de escapar de un cuarto viejo, qué daño o mal pudo causar a nadie?

Sin embargo, no debo ser malagradecido, algo me han dado sacrificándose en su pobreza para hacer soportable mi invalidez. Convencidos de la ineficiencia de la Seguridad Social, pagaron un par de consultas privadas a un neurólogo, con la esperanza de que el diagnóstico estuviera equivocado. Oí cuando el doctor les dijo que lo único por hacer era esperar y pedir un milagro al Señor. Respiré más tranquilo: el doctor se despidió diciendo que no regresaría, así no tuvieron que admitir que no tenían plata para continuar el tratamiento.

También me han comprado algunos caprichos inservibles para mí: unos anteojos oscuros, una bola de baloncesto, un par de latas de melocotones y un turrón importado de España. A cambio les recibí una Biblia, los dejé que me llevaran a los actos de Semana Santa y hacer una promesa a la Virgen. Los santos no nos han escuchado, ni Dios. Mi familia se ha empobrecido más de lo que estaba y todos se han privado de muchas cosas por alegrar mi lenta agonía.

Sofi y Lalo trabajan, Cuyo quiere abandonar la escuela para seguirlos. Papá toma mucho más ahora, y en algunas ocasiones lo he escuchado decir que es por mí.

Mamá ya no necesita llorar tanto como antes. Sus ojos se han hundido y hasta sus sonrisas tienen una amarga impaciencia y resignación: tal vez fue lo único que Dios nos concedió.

Ya no leo la Biblia, ni siquiera la parte de Lázaro ni la del ciego ni la del endemoniado. Solo quiero morirme. Sé que voy a morirme; ellos no me lo han dicho, pero lo sé. Se siente en la casa, se ve en sus gestos, en sus susurros. Llevo tantos años sufriendo que ya me acostumbré al dolor, no necesito las pastillas ni los jarabes.

Hace meses que no los tomo, tiro los remedios por las hendiduras del piso para que crean que sigo lo que se debe hacer. No me engaño, lo que deseo es morirme. Sonrío, no me quejo, los complazco con mi entusiasmo piadoso, pero ya no me queda ninguna esperanza, solo estoy seguro de morir y lo deseo pronto, hoy, ahora mismo.

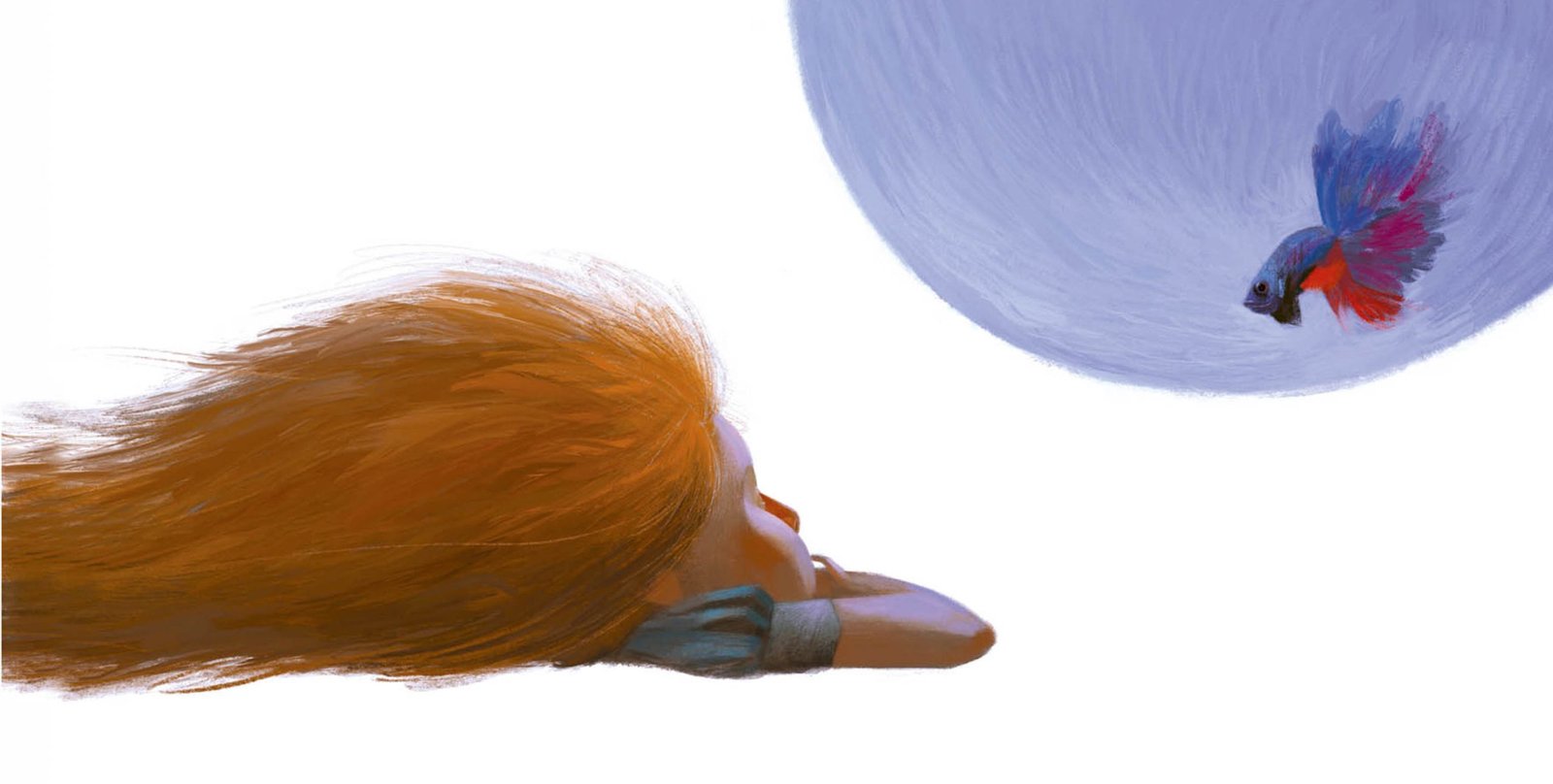

Como una última ilusión, me encantaría ver el mar. Durante el sueño entró en mí ese anhelo, ese imposible, esa burla, porque cualquiera, menos yo, puede llegar al mar con solo dos horas de viaje. Es como un impulso por romper alguno de los muros de estos años. Le rogué a mamá que me llevara, hasta que nos separamos llorando. Porque, ¿cómo llegaré el mar? ¿Quién estaría dispuesto a la aventura de llevar a un moribundo desde aquí hasta la costa? ¿De dónde sacarían ellos la plata para llevarme, si tardaron un mes en comprarme los melocotones y tuvieron que privar a Cuyo de la cobija que tanto necesitaba?

Llegó el mediodía sin que mamá dejara de sollozar. No arregló la casa ni preparó el almuerzo. Los tíos llegaron con papá y los primos. Al otro lado de la pared los oí discutir antes de que entraran los mayores a intentar convencerme, a decirme que pidiera otra cosa. No es solamente cuestión de dinero, dijo papá, no aguantarías un viaje tan pesado.

Insistí hasta creer que los conmovía. Se fueron en busca de un carro, y todos colaboraron con algo de dinero. Pero cuando vino el sopor de la una no se sentía la más remota posibilidad de viaje. Antes de dormirme, los primos pequeños se acercaron para preguntarme si en realidad quería ver el mar. Yo les respondí soñoliento que sí, que era lo más anhelado.

Estoy nuevamente despierto. Mamá ha entrado en el cuarto. Tiene el rostro pálido y una línea amoratada alrededor de los ojos. Tiembla.

He vivido lo suficiente para escuchar a mi madre decir un no rotundo: no hay automóvil, no hay plata, usted no puede viajar en tren, no habrá viaje hoy, pero tal vez mañana…

—¿Y si mañana es muy tarde?

Mamá se ha ido a llorar de nuevo a la sala, y la casa está silenciosa porque los tíos no quieren entristecerse con su llanto.

—¡Quiero ver el mar! —repito a voces—. ¡Quiero ver el mar!

Entonces entran los primos pequeños de nuevo. Uno se ha quedado en la puerta, vigilando; otro ha abierto la ventana y junto con las niñas pequeñas arrastran el camastro para que vea el cielo limpio, descubriéndome porque la brisa va entrando.

Otros han tomado una sábana hasta tensarla, produciendo un sonido acompasado que conocemos todos los primos. He sentido en mi boca el gusto salado del agua mientras los niños imitan gaviotas o las sirenas de los barcos. La más pequeña de las primas se me ha acercado con una concha, que encierro en mis manos, y un caracol para poner junto a mi oído. En nombre de todos ha dicho:

—Te trajimos el mar. Ahora, si querés verlo, solamente hay que cerrar los ojos.