Los colores de Cruz-Diez

Por Ana Teresa Benjamín

Fotos: Carlos E. Gómez

Carlos Cruz-Diez tiene en su rostro las huellas de sus 91 años, y también una abundante cabellera color pimienta que le cae traviesa sobre la frente, cual adolescente. Hace unas semanas, frente a un centenar de estudiantes de arquitectura que se reunió para escucharlo en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber de Panamá, esta mole del arte cinético repitió que el artista no es un decorador de espacios: “Es un conceptualizador y ayuda a buscar soluciones en las ciudades”, remarcó.

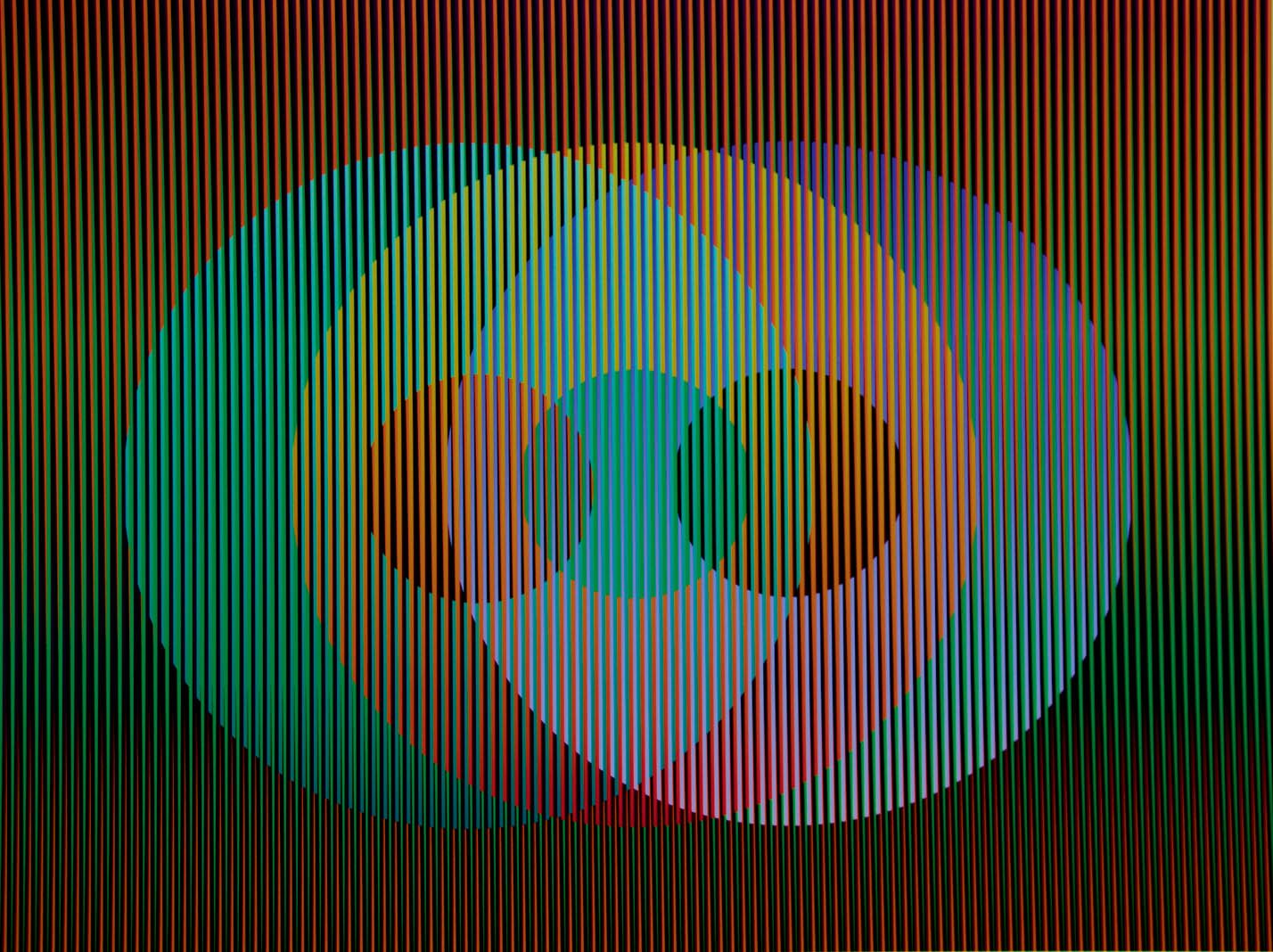

Hundido en un sillón en el escenario negro del Centro, la figura de Cruz-Diez apenas si se imponía. Lo hacían más bien sus obras, que se proyectaban en varias pantallas dispuestas a lo ancho del salón. De esta forma apareció, por ejemplo, una fisicromía ubicada en el Parque Rey Juan Carlos I, en Madrid, por la que más de uno se ha sorprendido por su aparente propensión al desplome. O la inducción cromática con la que concibió las butacas de la sala de conciertos del Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, llenando así el espacio de color. O la ambientación cromática que diseñó en la sala de máquinas de una central hidroeléctrica también venezolana convirtiendo el espacio de trabajo en una experiencia de arte. O la Cromovela ubicada en la Cinta Costera de Panamá, que parece un torbellino al viento.

Cruz-Diez es venezolano (1923) y en alguna entrevista contó que siempre fue mal estudiante: “Me la pasaba haciendo muñequitos”. En 1940 entró a la Escuela de Bellas Artes de Caracas y poco después estaba plasmando la pobreza de su país en cuadros. “Yo pensaba que el pintor tenía que ser un reportero del tiempo… Pensaba que pintando la pobreza podía cambiar esa situación”, cuenta varias décadas después sentado frente a la computadora en la que trabaja, en las instalaciones del Taller Articruz, en el barrio panameño de Pedregal.

“Pero luego vendí bien esos cuadros de la pobreza y me sentí un payaso”, sentencia. Y se asoma una sonrisa. Levanta los hombros en señal de ironía. Mira un segundo la pantalla. Da un clic. Cruz-Diez se entiende bien con el Illustrator. Regresa.

Antes de dedicarse por completo al arte, Cruz-Diez trabajó como director creativo en una agencia publicitaria, ilustrador en un diario, diseñador gráfico y hasta fotógrafo. “Para financiar mi faceta de artista me hice diseñador gráfico y usaba mucho la fotografía. La foto era parte de mi mecanismo de sobrevivencia y experimentación”, le dijo a la BBC Mundo, a propósito de una exposición sobre sus fotografías en blanco y negro, expuestas en la Fundación BBVA Provincial de Caracas, en julio de 2013.

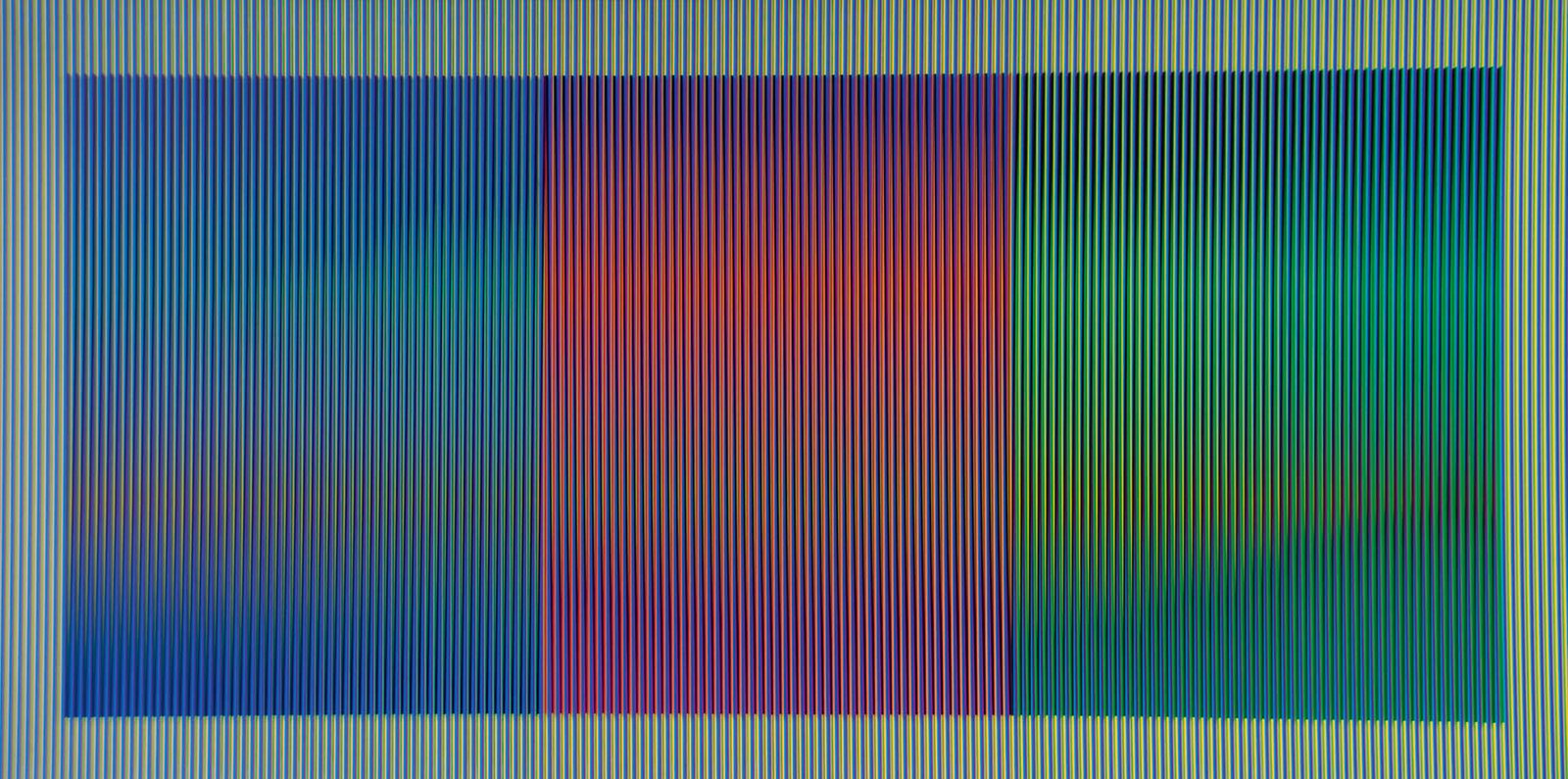

Mientras trabajaba aquí y allá para sobrevivir, el artista se preguntaba cómo innovar. Se puso a investigar entonces sobre el uso del color en las distintas épocas, la reacción que ejercía en los humanos y el color como ser autónomo, no como herramienta de la forma. Y encontró su discurso. “El color no es solo para colorear. El espacio que habitamos siempre tiene color, y éste puede cambiar porque aparecen los matices, las sutilezas”.

En su libro Reflexión sobre el color, el artista plantea que “el color se me reveló como un importante medio de estímulo a la percepción de la ‘realidad’. La ‘realidad’ de hoy no es la misma que tenía el hombre del siglo XII, para quien la vida era el tránsito hacia la eternidad. Nosotros, por el contrario, creemos en lo efímero; todo se modifica y se transforma en el instante”. Y fue así como el color pasó de ser instrumento a protagonista de un instante, de lo efímero, de la percepción y la experiencia personal.

Pero este era apenas el principio. Cruz-Diez necesitaba poder transmitir su discurso, y comenzó la búsqueda del mejor soporte “para mostrar los colores haciéndose y deshaciéndose”.

El Taller Articruz es un espacio compuesto de varias galeras, que a su vez forman parte de un complejo de oficinas ubicado en una zona periférica de Ciudad de Panamá. Alrededor hay fábricas, industrias, barriadas, mucho tráfico. El paisaje es de hormigón.

Pero una vez se abren las puertas del Taller, el color se va imponiendo: primero es el mobiliario que combina el acero con el rojo, el negro o el verde limón. Luego, esos adornos con chispa que suelen llenar los escritorios de los creativos. Cruzando otra puerta aparece el área de trabajo, que rompe con cualquier idea prejuiciada que pueda tenerse sobre el estudio de un artista: no hay caos, no hay batas ni potes de pintura. Todo es de un blanco inmaculado, tanto que recuerda el ambiente de un laboratorio científico. Allá hay dos impresoras Mimaki muy grandes, acá unas laminadoras que les dan color a las tiras de PVC con las que Cruz-Diez arma sus soportes. En un lado, una máquina que dobla aluminio; en el otro, un laboratorio de pinturas en el que se fabrican todos los colores que el artista produce en la computadora. Hay máquinas láser, pinzas, taladros y destornilladores, y una cabina de pintura en la que un trabajador sella una de las obras del artista venezolano con una sustancia especial.

Desde la década del 60, Cruz-Diez tuvo un taller en París. Allá llegó luego de intentar, sin mucho éxito, hacerse entender en su Venezuela natal. “París era una plataforma donde se podían discutir las ideas”, explica. En 1973 abrió su segundo taller, en Venezuela, y allí lo mantuvo hasta que, en 2009, decidió mudarlo a Panamá por razones familiares y estratégicas.

Durante todos sus años de carrera ha creado obras para “las catedrales de hoy en día” ‚Äïlos bancos‚Äï, espacios públicos, empresas, escuelas… En julio de 2014 supo que una escultura suya valorada en unos 270.000 dólares, situada a las puertas de un colegio francés, había sido destruida “por error” (dicen que amenazaba con caerse y decidieron enviarla al desguace), y Cruz-Diez declaró que nunca hubiera imaginado “que un incidente de este tipo haya tenido lugar en un país que se considera un ferviente defensor de las artes”.

En noviembre de ese mismo año, el diseñador de moda Oscar Carvallo presentó su colección Voyage cinétique II, que consistió en veinte vestidos con impresos, texturas, cortes y detalles creados a partir de algunas de las obras de este representante del op art.

Admirado y respetado por su trabajo y sus investigaciones, este señor de contextura menuda lo dice con sencillez pero sin modestia: “Siento que hace cincuenta años vengo diciendo lo mismo: que el color es una experiencia vital, que mi arte es descubrimiento, son revelaciones, obras en continua transformación”. Antes, dijo en otra entrevista, para intentar describir lo que hacía, lo llamaba arte “participativo, manipulable”. Más de uno lo miró raro. Ahora, los jóvenes lo entienden desde el primer instante: “Ellos me dicen que eso es interactivo”. Y sonríe. Vuelve a encogerse de hombros. Muestra con pasión cómo va armando esas “ilusiones” en el computador hasta obtener lo que desea. “Mi trabajo es totalmente programado, sistemático y matemático”, puntualiza. Y ahí se queda, absorto.