El susurro del pez

Por: Olga de Obaldía

Ilustraciones: Henry González

Selección y compilación: Carolina Fonseca

―¡Se movió!

―Imposible. Es de vidrio, no se puede mover.

―Te juro que se movió. Y no es de vidrio, es de cristal. Y se movió. Quédate mirándolo fijamente y vas a ver que se mueve. Siéntate aquí conmigo y míralo.

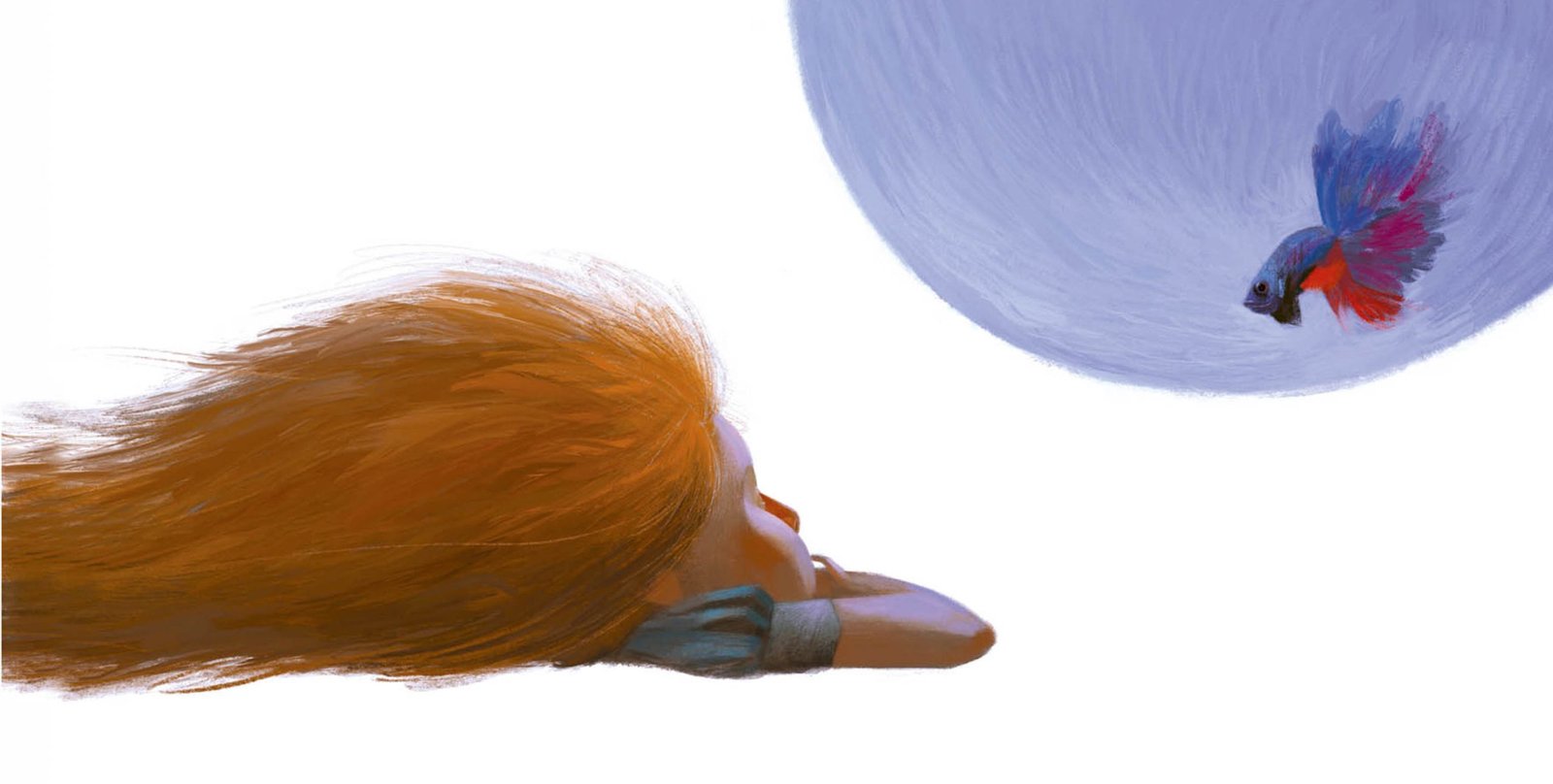

Eulalia se sentó junto a Martina y miró con atención el diminuto pez púrpura de aletas rojizas, el perfecto óvalo de su ojo singular, el perfil de su boca, los rayos violáceos que avivaban las membranas de inmóviles aletas, la burbuja traslúcida con la que se anclaba en un océano infinito, contenido dentro de una bandeja cóncava de cristal, de un pie de circunferencia, cuya superficie parecía tallada de burbujas cerúleas, verduzcas y aguamarinas. El único sonido en la habitación era el mecanismo del reloj de péndulo, que nunca daba la hora exacta.

―¡Es la luz, Martina! ―exclamó Eulalia levantándose y rodeando la mesa, inclinando su cabeza de nieve para captar mejor los impertinentes haces luminosos del sol mañanero que atravesaban el cuerpo del pez.

―Mira, mira, la luz hace que todos los colorinches del adorno se muevan, como si se salieran del plato. Es eso, ¿ves? No es que se mueva el pescadito, es la luz la que se mueve, mi niña.

Con el ceño fruncido y la punta de su lengua asomada en la comisura de su boca, Martina siguió fijamente el haz de infinitesimales partículas de polvo hasta la ventana y de vuelta al centro de la mesa donde reposaba su pez saltarín. Sospechaba alguna traición. ¿En verdad sería la luz? Pero si ella lo había visto recorrer el borde de su mar, anoche lo había dejado mirando hacia la cocina y hoy miraba hacia la puerta de atrás. Mientras dormía, lo había escuchado hacer burbujitas. Se trazó un plan.

―¿Y si cerramos la cortina y no entra más la luz? Vas a ver que se mueve.

―No, mi niña, la cortina está rota hace meses y tu papá dice que no hay cómo arreglarla. Vamos, déjate de cosas, vamos caminando a la escuela, que vas a llegar tarde de nuevo. Vámonos calladitas, que tu papá se quedó dormido en la cocina otra vez y así no lo despertamos.

Cuando salían de la casa, Martina atisbó a su papá doblado sobre la mesa de la cocina con una botella vacía en la mano.

―¿Eula, tú te acuerdas de mi mamá?

―Cada día, mi niña. Siempre está aquí, en mi corazón, igual que en el tuyo. Ella fue mi primera niña, antes que tú.

―Ella decía que la bandeja de mar no era de vidrio sino de cristal burrano. ¿Por qué un burro haría un cristal?

―¡Ja ja ja! ¡Niña inventora! Tu mamá decía cristal de Murano no de burrano, pero yo no sé eso qu’es ni ‘onde está. Pero es verdad que ella quería mucho ese adorno y el reloj ese que está en la sala, que nunca ha dado la hora bien. Eran las únicas cosas que le recordaban a tu abuelo, no sé por qué las quería tanto, si, total, su papá la botó de la casa por enamorarse con tu papá. Pero ¡epa! Vamos muchachita, a la escuela.

Esa noche, después de que Eulalia le hubiese dado de cenar y la hubiese acostado a dormir a la luz de una lámpara de kerosene —hacía dos meses que les habían cortado la luz—, Martina se levantó porque el pez le susurró en sueños y de puntillas se fue a la sala con la lámpara en la mano. Estaba desobedeciendo a Eulalia y lo sabía.

Con toda la fuerza de la que fue capaz, levantó la pesada bandeja de cristal, quería ponerla debajo de la mesa, donde no le diera la luz del sol y observar al día siguiente si el pez se movía.

Casi lo había logrado cuando se abrió la puerta de la casa y a la voz de trueno de su padre: “¿Qué haces, chiquilla?”, Martina soltó la pesada carga. Corrió hacia la parte trasera, hacia el cuarto de su Eula, por encima de los añicos de vidrio ―opacos sin la magia de la luz― y escuchó tras ella los torpes embates y las palabras ininteligibles de su padre, que se tropezaba con la lámpara de kerosene, la quebraba y caía enredado con ella al suelo, empapándose del combustible.

Alcanzó el amparo de Eulalia, que la aupó en brazos, corrieron al patio, bordearon la casa y llegaron a la puerta de la vecina. Esa puerta que sabían siempre abierta, que les había dado refugio varias veces en el último año. A salvo, en el regazo de Eulalia, no sentía las cortadas en las plantas de sus pies, que goteaban creando una charca roja, mientras los vecinos comenzaban a salir de sus casas y gritaban ¡fuego, fuego, se quema la casa de Martín Pérez!

―¡Gracias a Dios, Eulalia! ―decía la vecina fuera de sí―. Has salvado a la niña, lo único bueno que hizo Pérez en toda su vida.

―¡Ella me salvó a mí! ―exclamó Eulalia con los ojos cerrados, estrujándola con toda la fuerza de su amor.

―¡Nos salvó mi pez! Él me dijo “corre Martina” cuando dormía ―murmuró la niña en su oído.

Con una manita Martina mimaba la trenza blanca de Eulalia y con la otra acariciaba el pez púrpura de cristal que había brincado al bolsillo de su camisón, mientras en sus pupilas se reflejaba el resplandor del incendio, al tiempo que los gritos desgarradores de un hombre en llamas ahogaban el vaivén de aquel péndulo del abuelo, siempre equivocado.