Eduardo Arena Surfing Surfers

Por: Josefina Barrón

Tokio 2020 verá debutar a la tabla hawaiana como deporte olímpico. Detrás de este logro hay un caballero peruano, Eduardo Arena, quien logró unir esfuerzos para oficializar el deporte del surf y fue el fundador de la Federación Internacional de Tabla.

Fue en 1964, en la playa de Manly, Australia, cuando cierta compañía petrolera patrocinó un campeonato de surf. En aquel tiempo no había una entidad global que regulara los torneos y calificara a los competidores. Cada país hacía sus campeonatos internacionales con sus propias reglas y asistían solo aquellos extranjeros que podían pagar sus gastos, que no necesariamente eran los mejores tablistas. Fue llamado “Campeonato Mundial de Tabla Hawaiana”. En medio del evento, un grupo de tablistas manifestó su inquietud de oficializar esta práctica y volverla competitiva, establecer una institución que reglamentara los torneos y reconociera y congregara a las representaciones de cada país. Eduardo era uno de los más activos y animados participantes durante las discusiones.

Había viajado con Héctor Velarde, su gran amigo y consocio del club Waikiki en Lima, quien fue invitado por la Australian Surf Association. Una vez allí, Eduardo lamentaba, junto con tablistas de la categoría de Nat Young, Fred Hemmings y Greg Noll, que un deporte con tan rápida difusión no tuviera una institución que lo regulara. En esos tiempos miles practicaban la tabla; los torneos eran bastante comunes y concurridos. Al torneo en Australia habían viajado desde Hawái, y otras partes de Estados Unidos de América, además de Francia, Sudáfrica y Perú unas 65.000 personas. Nunca antes tanto público había asistido a un torneo internacional de tabla. Algo grande se estaba cocinando.

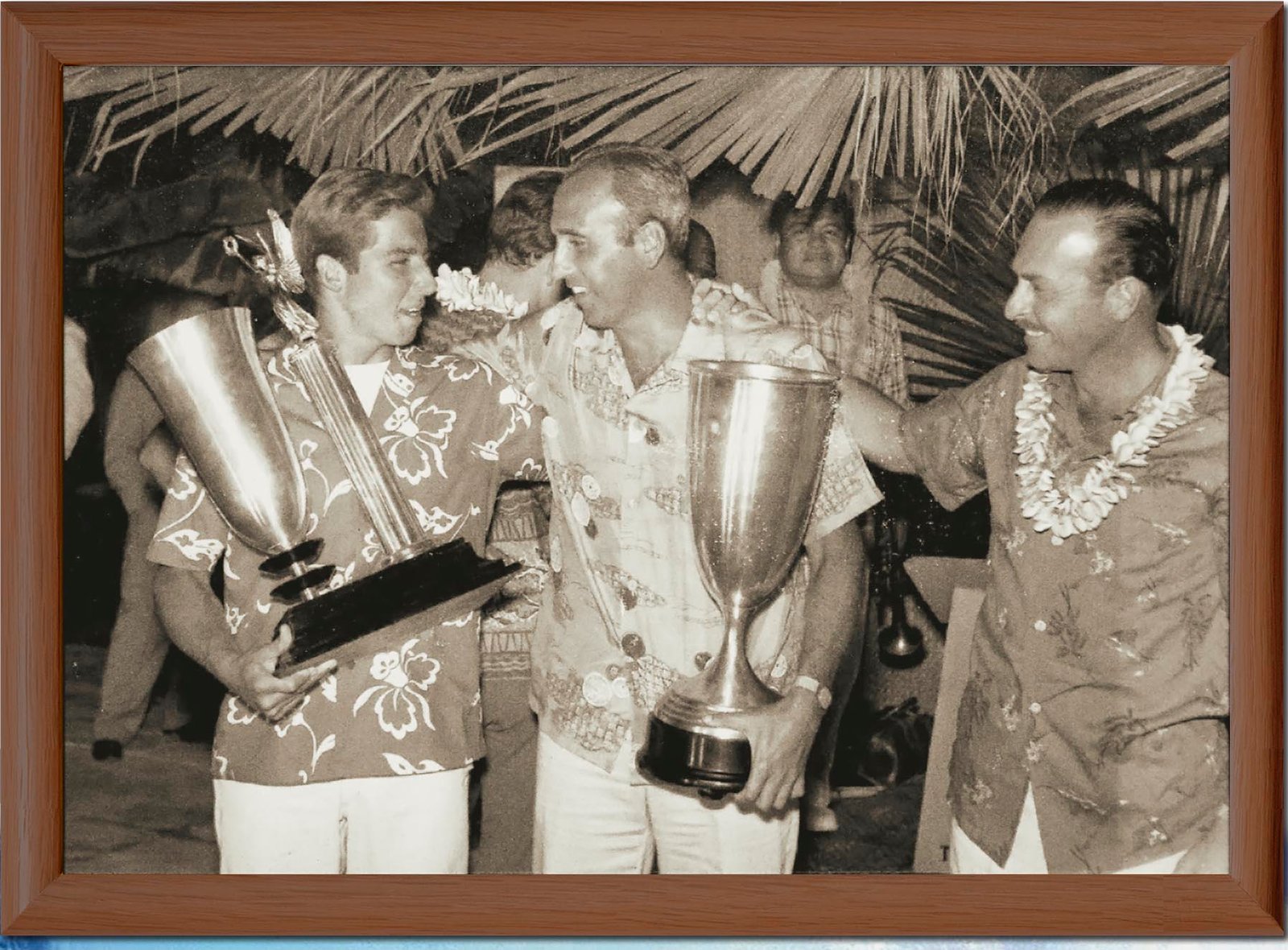

Eduardo Arena insistía en soltar ideas entre sus amigos: “Hay que crear una misma reglamentación para que los torneos se juzguen bajo un mismo principio”, “vamos a hacer campeonatos mundiales de tabla, pero de verdad; es decir, trayendo a los campeones de cada país y no necesariamente a los que cuentan con los medios económicos”. Se había estado reuniendo con los representantes de todos los países asistentes para sentar las bases de lo que sería la International Surfing Federation (ISF). Cinco fueron los países fundadores: Perú, Australia, Estados Unidos (Hawái y California), Sudáfrica y Francia. Durante la fiesta de clausura del torneo fue elegido como el primer presidente de la ISF. Era un paso enorme.

Una de sus propuestas, que rápidamente fue aceptada por el resto de tablistas y líderes del surf, era que se organizara un mundial de tabla hawaiana oficial el año siguiente, en el Perú; el primer campeonato de la ISF. Luego de ofrecerse, en un acto impulsivo, Eduardo cayó en cuenta del desafío que había asumido. Había que invitar, con todo pagado, a los dos mejores tablistas de cada país. El país anfitrión debía, además, invitar a un juez de cada uno de los países participantes para conformar un panel a la altura de un torneo mundial. Había que asumir todos los gastos de las representaciones de cada uno de los países participantes y hacerse cargo de la infraestructura y logística del campeonato. Había que elegir la playa. Montó la oficina de la ISF en el mismo lugar desde donde despachaba sus asuntos laborales familiares. Fue el comienzo de un largo y productivo camino que pondría al Perú en los ojos del mundo.

No era fácil la tarea y el tiempo que se había propuesto volaba. Antes que nada, debía sentar las bases de los criterios que servirían para juzgar en los campeonatos. Ese era el primer paso; además claro, del dinero.

Se necesitaron muchas sesiones de trabajo en equipo para diseñar las primeras teorías de calificación. No se trataba de calificar al primero que llegaba a la

meta. En surf no hay meta. Y la partida es relativa. El surf es el único deporte cuyo practicante depende de la naturaleza en movimiento: la ola se mueve, golpea; el mar crece, disminuye; las corrientes cambian, a veces intempestivamente. La naturaleza predomina; el ser humano depende de ella.

El otro deporte que sería parecido a la tabla hawaiana es el esquí en nieve; sin embargo, la nieve no se mueve ni viene como una ola. Muchos más elementos hay que tomar en cuenta cuando uno corre tabla que cuando uno hace cualquier otro deporte. No todas las olas son iguales ni revientan igual. Además, se juzga a una persona que se desliza sobre una ola que se mueve.

El grupo plasmó, en el acta de constitución de la federación, el mandamiento universal de cómo debe juzgarse a un corredor de tabla: “Un tablista debe ser juzgado por y se le debe dar la máxima puntuación por deslizarse a la máxima velocidad, la distancia más larga posible, en la parte más peligrosa de la ola con la más grande maniobrabilidad. Cuando el tablista llega a la parte baja de la ola, debe salirse lo más rápido posible de la reventazón, de la mejor manera y con el mayor estilo; no en todas las olas se forma el famoso ‘tubo’ en que el tablista debe meterse como en un túnel. Cuando existe el tubo, debe introducirse y estar el mayor tiempo posible, también con el mayor estilo, hasta finalmente, salir de aquel”. Todavía está vigente el criterio que se impuso para ese primer campeonato oficial, salvo algunas excepciones, porque la tabla fue cambiando, se hizo más chica, más liviana. Se hacen, además, nuevas maniobras, inimaginables en ese entonces.

Así, Eduardo se sumergió en una ola de trabajo. Debía comunicarse constantemente con los distintos representantes de las asociaciones de tabla hawaiana que en cada país se iban formando, impulsadas por esa primera iniciativa global. En esos tiempos, las comunicaciones eran aparatosas. Para hacer una llamada al extranjero debía uno comunicarse con la operadora de Lima; esta debía comunicarse con la de Nueva York, que a su vez debía conectarse con operadoras de otros países. Podía demorar días si la llamada no estaba previamente coordinada. Debía conversar con gente de países tan distintos y alejados entre sí como Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Sudáfrica y Australia.

Había federaciones que tenían una diferencia de seis horas, e incluso doce horas más que Lima; otras, tres horas menos. Por eso, Eduardo decidió que mejor sería “citar” a todas las federaciones a la misma hora: once de la mañana, hora peruana. Aparecían, una tras otra, las llamadas en su oficina. Debía ser expeditivo. En total fueron nueve países los que elevaron a sus tablistas a la categoría oficial de “representantes deportivos”, gesto que resultaba fundamental para llevar la categoría del torneo al ámbito oficial que no había tenido aún. Ya se podía hablar de equipos nacionales.

Eduardo logró lo que parecía imposible: reunir los fondos necesarios para sacar adelante el mundial. Tenía las conexiones y ejercía cierta influencia; pero aún no alcanzaba para completar el monto requerido. Una llamada repentina de la NBC hizo la diferencia; le preguntaron a Eduardo si realmente estaba organizando un torneo mundial de surf. Cuando confirmó a la cadena televisiva norteamericana que efectivamente ese era su objetivo, la NBC completó la cuantiosa suma que se requería. Sin esa llamada, él no sabe qué hubiera hecho. De costa a costa, los domingos se transmitían eventos deportivos por todo Estados Unidos. El programa NBC Sports in Action transmitió el Campeonato Mundial de Tabla Hawaiana. La televisión fue el comienzo de una nueva etapa para el surf. Impulsó el deporte, sobre todo a escala profesional. Generaciones de grandes tablistas pudieron dedicarse al surf de manera profesional gracias al impulso e influencia de la televisión.

Fue una herramienta clave, como lo ha sido en las demás disciplinas deportivas, que luego se pudieron desarrollar profesionalmente, desde el exclusivo golf hasta el popular fútbol. Si el deporte mueve masas, es también porque la televisión llega a esas masas.

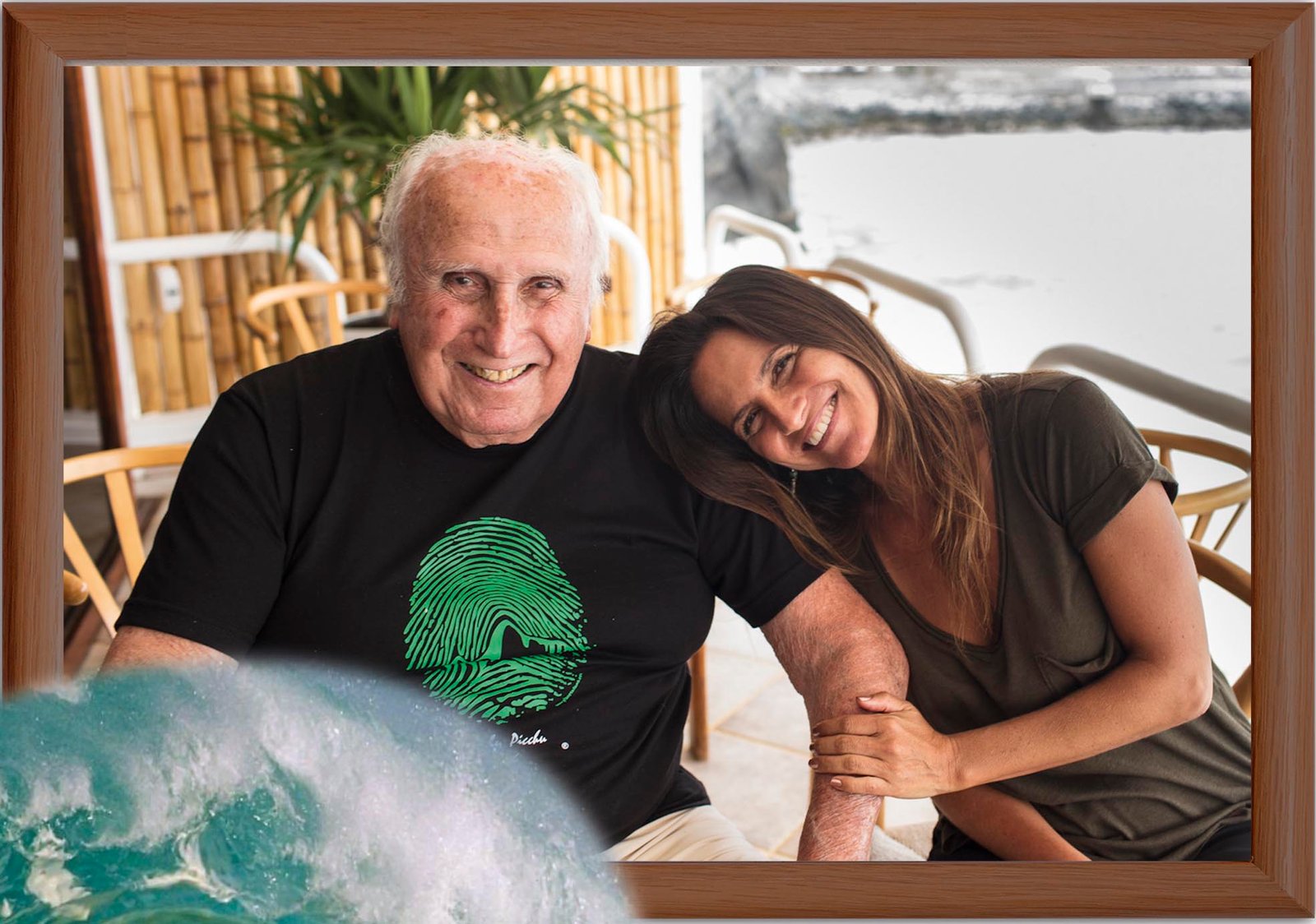

Hoy, la institución deportiva que el “Monstruo” hiciera realidad tiene más de cien países asociados en cinco continentes. Fernando Aguerre, presidente de lo que ahora es la International Surfing Association (ISA), me cuenta sobre las raíces del término; una revelación que no esperaba, poética como el acto mismo de remontar una ola de mar. “Surf —me dice— fue en sus inicios una palabra inglesa que significaba olas”. Por lo tanto, surfing es el acto de andar sobre las olas. Digamos “oleando”. No solo con una tabla de surf, con o sin tabla, y con cualquier tipo de tabla estamos haciendo surfing, o “andando” sobre las olas. Si pensamos en surfing, tendremos a un ser que se desliza sobre las olas, las remonta, al compás de la marea. Se vuelve uno con la naturaleza. Comulga con ella. Algo que debe haber hecho todo humano que se sintió tentado por una ola sobre la cual deslizarse.

Quizás ese acto de vinculación hombre-natura es la esencia sublime del surf; lo que hace que, en las olas del mar y sobre una tabla, personas de toda clase social, color de piel y lengua puedan convivir en armonía. Nada hay más democrático que el mar.

Por eso mismo, era cuestión de tiempo que el surf ingresara al templo del deporte: las Olimpiadas. Tokio será el inicio de un nuevo capítulo de la mano de Fernando, admirador y continuador de Eduardo.

“Apartir de esta nueva etapa, habrá más posibilidades para que exista apoyo de parte del Estado y la empresa privada a los competidores, para que estos se desarrollen”, dice Fernando. Y agrega: “El logro olímpico es la auténtica universalidad del deporte; allá van los que realmente merecen ir por su talento y esfuerzo”. Eduardo Arena escribió uno de sus capítulos iniciales, pues fue un caballero de la vieja guardia, un señor de señores, uno de sangre siciliana, un hacendado latinoamericano, ¡vaya combinación!, por ello un patriarca, un líder que con manu militari decidía cómo se hacían las cosas. Solo así pudo lograr arrear todos esos gatos.